Среди икон XVIII века значительную часть известных и редких экземпляров составляют те, что использовались в крестовых походах — окладные иконы Троице-Сергиевой лавры. Тому периоду очень свойственен расцвет ювелирного окаймления: оклады были сами по себе произведениями искусства: изготавливаясь из золота или серебра, они обильно инкрустировались драгоценными камнями и жемчугом. Антикварные иконы и оклады высоко ценятся коллекционерами не только за их художественную ценность и духовные блага, но и как великолепный образчик ювелирного мастерства тех лет, а также как неподвластный времени предмет, сохранивший в себе частичку живой истории своей страны. Помимо прочего, стоимость антикварных икон с каждым годом только растет — ведь вторых таких быть не может: невозможно вернуться в прошлое и написать еще одну. Поэтому имея икону 18 века, вы всегда можете продать ее по очень серьезной стоимости, особенно если речь идет о Москве (но только если подойти к выбору скупки ответственно — выбрать салон, который всегда озвучит реальную цену и происхождение).

Гладкие оклады на то время были передовым опытом для художников, ювелиров и иконописцев (созданные из сплошного листа металла — как правило, драгоценного — с предусмотренными отверстиями для лика и прочих открытых частей тела Святого, изображенного на иконе). Во многом благодаря сочетанию как исторической, так и ювелирной ценности, подобные иконы являются желанным предметом для коллекционеров: “гладкие оклады” производились методом чеканки — очень сложным, трудозатратным и всегда подразумевающим индивидуальную работу, нередко в неприметном месте располагается клеймо мастера.

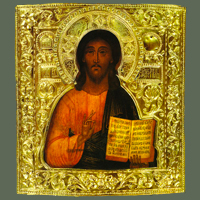

Примеры икон XVIII в с гладкими окладами:

- Прекрасным и ярким экземпляром того времени является относительно небольшая икона (31,5 х 28 см) “Рождество Пресвятой Богородицы, изготовленное по разным источникам в конце XVII – начале XVIII вв. Икона была изготовлена для Прасковьи Сергеевны Шереметевой, а позже была подарена семьей графов Шереметевых Троице-Сергиевой лавре в 1790-х годах.

- Не менее примечательна и икона “Преподобный Сергий Радонежский” начала XVIII в — ее привез в Троице-Сергиев монастырь в 1734 г. лично духовник самой императрицы Анны Иоанновны, настоятель архимандрит Варлаам. Икона в великом многообразии представлена украшениями лучших ювелиров-окладников того времени: для оклада применены золото, серебро, бриллианты, алмазы, рубины, изумруды, жемчуг… Это при том, что сама икона довольно крупная: 52 на 48 см.

- Отличается от привычных золотистых и бежевых тонов икона “Богоматерь Казанская” начала XVIII в — ее оклад выполнен в серебре, а драгоценные украшения оклада подобраны с учетом нейтральной цветовой палитры: жемчуг, шелк, блестки, канитель, стекло, рубины, изумруды, бериллы, гранаты и хрусталь. Лики Святых здесь изящно подчеркнуты драгоценным, но неярким окладом.

Перемена стилей начала XVIII века

Характерной чертой в оформлении окладов можно назвать переход от мелкой узорчатости к более крупным и “тяжелым” завиткам — отголоски набиравшего обороты в Европе барокко. Растительный характер узоров при этом максимально стремился к натуралистичности — несмотря на такт симметрии в формах растительных побегов, листья, цветы и отростки имели реалистичный вид. Яркие примеры:

- Икона “Богоматерь Владимирская” в начале XVIII века от князей Приклонских в Троице-Сергиев монастырь. Сама икона выполнена по канонам “Умиления”, однако же младенец Иисус находится по правую руку Богоматери (в левой части иконы), а не как на большинстве икон — в правой ее части. Это великолепный образец антикварного искусства: среди коллекционеров именно иконы XVIII века являются основным предметом интереса. Драгоценных камней на окладе нет, но сам оклад выполнен из серебра с золочением и весьма крупным орнаментом.

- “Господь Вседержитель” первой трети XVIII в. Икона поступила в Троице-Сергиеву лавру по печальному поводу. Согласно традициям того времени, иконы сопровождали гроб к погребению: “Господь Вседержитель” был написан к погребению приказного служителя лавры Иосифа Страшкеева. Оклад выполнен в технике золочения с типичным орнаментом начала XVIII в: крупные завитки растительного сюжета идут по всему периметру, прерываясь лишь за нимбом Господним.

Узоры окладов икон, свойственные второй трети — середине XVIII века

Мировые тенденции влияли на перемены художественных предпочтений и направлений во все времена, и XVIII век не стал исключением. К 30м годам в Россию постепенно перебирается стиль рококо, отразился он и на свойственных тому времени окладах икон: узоры становятся менее тяжеловесными. От растительных мотивов мастера не уходят, но более ритмичный S-образный узор все сильнее проявляется в новых творениях. Стали проявляться акцентные сосредоточения в окладах: крупные центральные точки, вокруг которых кружили более мелкие детали. Появляются оклады в виде раковин: основное отличие таких решений в том, что граница рамы становится лишь условностью, а иногда и вовсе трудно отличима от фоновой части.

- Икона “Троица Новозаветная” (1760-е) в серебряном окладе с золочением. Одежды Святых выполнены с довольно четко читаемыми гранями барельефа, а украшение рамы очень ярко демонстрируем свойственное середие века рококо: семь крупных “точек” по углам с расходящимися более мелкими лепестками и лишь условное разграничение рамы от фона, практически тонкой, почти пунктирной, линией. Передана по завещанию в Троице-Сергиеву лавру в 1857 году.

- “Богоматерь Донская” (Умиление) 1784 года с окладом, выполненным из чеканного серебра. По раме оклада, помимо традиционных растительных узоров, расположены в качестве акцентных точек украшенные гирляндами вазоны (этот элемент сохранит свою популярность вплоть до конца XVIII века). Рама также имеет симметричные по вертикали черты: более “тяжелый” низ и более легкий, воздушный верх.

Иконы последней четверти XVIII века

С 1780-х все больше в искусстве сотворения окладов для икон проявляются черты, свойственные классицизму: гирлянды, вазоны с различными украшениями, крупные акцентные предметы по периметру рам.

- Икона “Святитель Николай Чудотворец” 1789 года в серебряном чеканном окладе. Растительных узоров практически нет, при этом очень ярко проявляются свойственные десятилетию вазоны сложной формы, а рама все так же постепенно переходит и сливается с фоновой частью. На нимбовой части оклад знаменует нам объемную корону.

- “Богоматерь Страстная” от 1787 года написания с окладом, выполненным из серебра традиционным методом чеканки являет собой смешение стилей. Чистым классицизмом при обилии цветочных элементов, ее назвать нельзя, а также отсутствует присущая более ранним иконам резкая контрастность между акцентными составляющими узоров. Нимб Богоматери также украшает небольшого размера корона, а лучи, изображающие святое свечение нимба, выходят за пределы рамы.

В целом искусствоведы отмечают XVIII век как период расцвета классицизма и отражения свойственных ему элементов вплоть до первой четверти XIX века.